できた!を積み重ねる

あったサポートでは、子どもひとりひとりの発達に合わせて個別課題を用意します。身体の動かし方やお箸の持ち方、数の数え方など、子どもの理解度に合わせて支援します。

おもな活動内容

あったサポートでは、日々お子さまひとりひとりにあった療育を行っています。

1 宿題

2 個別課題

3 集団療育(ソーシャルスキルトレーニング)

を中心として、週1回の食育やその他行事など、

さまざまな角度からお子さまの成長をサポートします。

ひとりひとりにあった療育を

あったサポートでは、預かりの中で、

個別の専門的な支援をしています。

「なかなか覚えられない・・・」「お箸が持てない・・・」

「紐が結べない・・・」「字がうまく書けない・・・」

そんな「できない」を 「あ!できた!」 に変えていくために、

実際に手足を動かし、感覚をつかみながら、数の数え方や時計の読み方などを学べるよう、手作りのおもちゃや教具を使った療育を行っています。

活動例:筋トレ(健康・生活/感覚・運動)

筋肉をつけるのが目的の筋トレではありません。

毎日筋トレを行い、昨日の自分よりもう一歩頑張ることや、

目に見えて回数や時間がのびていることからの自己肯定感・自己有能感の高まり、

他者評価を受けることのよろこびを知ってもらう目的があります。

「頑張る経験」を積み重ねてもらう、その一環として筋トレを行っています。

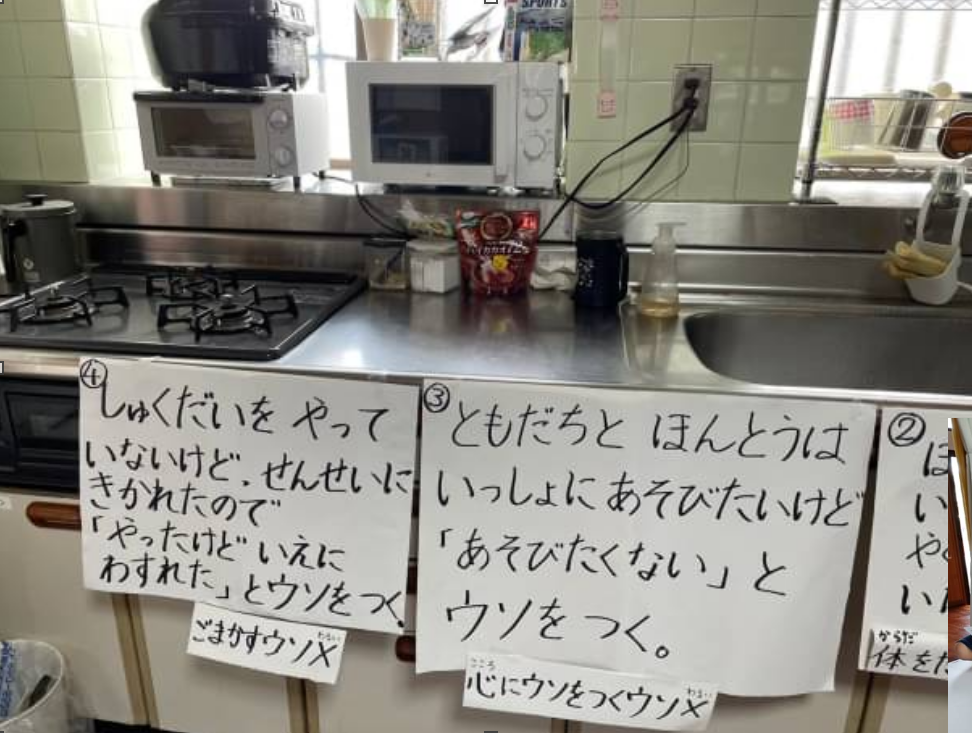

活動例:うそのつき方を考える(言語・コミュニケーション/人間関係・社会性)

エイプリルフールには、うそのつき方を学んでもらいます。

子どもには、通常、うそは良くないことという教育を行いますが、

大人になっていくにつれ、自分の身を守るために、また、社会で生活していくうえで必要になってくるうそもあります。

ついていいうそとついてはいけないうその区別のしかたを、年齢・性格にあわせて教えていきます。

活動例:食育活動(健康・生活/認知・行動)

食に関心を持ち、適切にいろいろなものが食べられるようになること。

あったサポートでは、食育にも力を入れています。

適切な食を自分で賄えることは、豊かな人生に欠かすことのできない力です。

あったサポートでは、週に一回、食育としていろいろなものを食べ、栄養について学びます。

大きくなった時、色々な種類の料理を自分で支度できる事を目標にしています。

自分たちでつくった食事のおいしさ、みんなで食べる楽しさ、料理を通して、注意力や見通しの力を育てます。

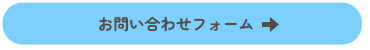

活動例:ソーシャルスキルトレーニング(認知・行動/言語・コミュニケーション)

SST(ソーシャルスキルトレーニング)とは、社会の中で人と交流していくために必要な

〇自己紹介

〇相手の話を聞く

〇自分の気持ちを上手に伝える

といった力を身に付けるトレーニングです。

子どもたちが週に一回、ゲームを通じて楽しみながら学んでいます。